肥後細川庭園

~大名の下屋敷から細川家へ~

この地は、江戸時代中期以来旗本の邸地となりました。江戸末期には、徳川三卿のひとつ清水家の下屋敷となり、のち一橋家の下屋敷に転じ、幕末に、肥後熊本54万石の藩主細川越中守の下屋敷、抱屋敷となりました。

~公園の開設~

第二次世界大戦後、数度にわたって所有者が変わり、その後、昭和36年(1961)9月、都立公園として開園した後に、昭和50年(1975)4月、文京区に移管されて現在に至っています。

松聲閣から庭園を見た景色は、目の前に広がる池、左手の斜面地の林、燈籠のようすなど、明治期から変わらぬ風情を留めています。細川家に伝わる絵と見比べると、この庭園の持つ歴史を味わうことができます。

〈庭園の特色〉

① 地形の変化を巧みに利用して、台地を山として立体的眺望を持つ。

② 池泉回遊式庭園で、遊歩道の一部は踏みわけ道のようになっている。

③ やり水形式(平安貴族の寝殿造りの細流)で台地の湧き水を池に取り入れている。

〈庭園の四季〉

春は紅白の梅の共演に始まり、山肌の一部が桜により色づいた後、新緑がまぶしい季節を迎えます。初夏には肥後花菖蒲などの花を迎え、秋にはハゼやモミジの紅葉が庭園に彩りを添え、冬の風物詩・松の雪吊り…と四季折々の風情を楽しむことができます。季節毎に表情を変える美しい庭園をぜひご覧下さい。

〈門外不出の肥後六花〉

江戸時代から品種改良を重ねてきた熊本独特の花、「肥後六花」のうち、肥後椿、肥後芍薬、肥後花菖蒲、肥後山茶花は、庭園でみることができます。

園内マップ

松聲閣

松聲閣のご案内

この建物は、松聲閣と呼ばれ、旧熊本藩細川家下屋敷のあったこの地で、細川家の学問所として使用されていたようです。大正時代に改修を行い、一時期は細川家の住まいとして使用されていました。現在の建物は、歴史性を活かして保存・修復を行うとともに、耐震性を確保し、平成28年にリニューアルオープンしました。

肥後六花

それぞれの部屋には、肥後六花にちなんだ名前がつけられています。肥後六花とは、江戸時代から品種改良を重ねてきた熊本独特の花で、肥後菊、肥後椿、肥後山茶花、肥後花菖蒲、肥後朝顔、肥後芍薬の6つの花です。

細川家8代重賢公のときに、武士のたしなみとして始められたもので、各々に花連と呼ぶ保存団体があり、門外不出として現在に伝えられています。熊本城竹の丸の肥後名花園では、折々のシーズンにこれらの花を楽しむことができます。また、肥後細川庭園でも6つの花のうち4つ(肥後椿、肥後芍薬、肥後花菖蒲、肥後山茶花)を見ることができます。

龍鬢表

椿・菊・山茶花の部屋の床の間は、始めから黄金色をしており、普通の畳表の目より広くなっています。これは、熊本県のい草でできており、「龍鬢表」と言います。

い草の中でも、太く長い良質なものを選んで天日に干し、水につけては天日干しという作業を何度も繰り返します。こうすることで、い草が日に焼けて黄金色へと変化していきます。見た目の美しさに加えて、床の間に花瓶などを置いてできる部分的な経年の変色を防ぐ、先人の知恵です。

集会室

松聲閣には集会所がございます。会議室としてのご活用も可能です。ご利用の際は、事前のご予約をお願いいたします。

【詳細はこちら】

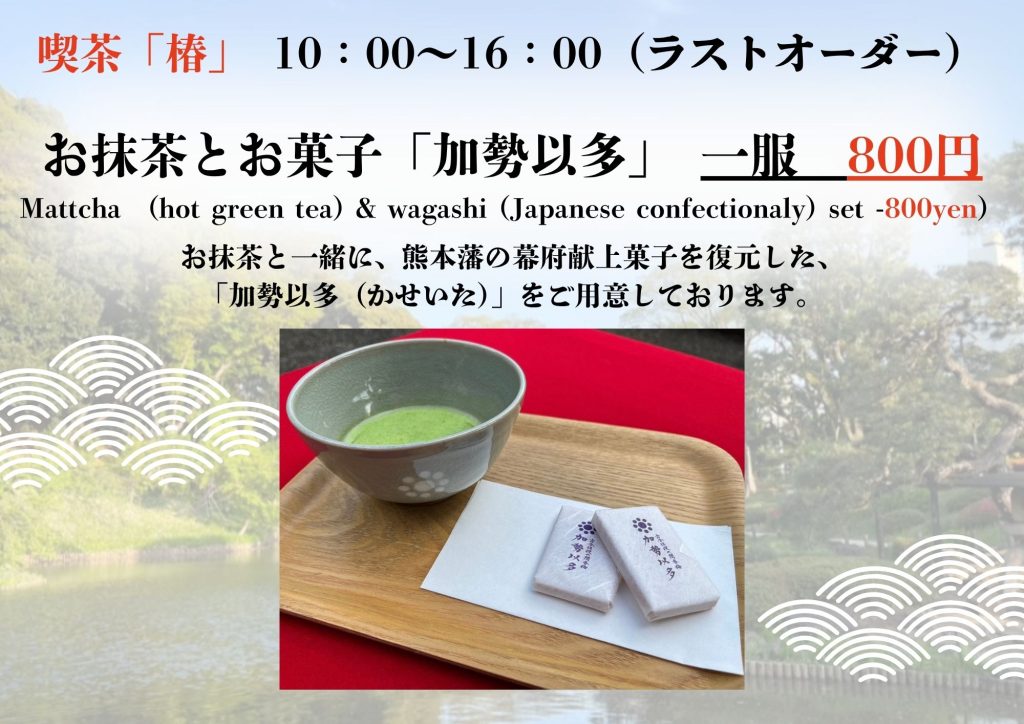

喫茶「椿」

松聲閣の休憩室、喫茶「椿」では、お抹茶とお菓子を提供しております。庭園を眺めながら素敵な時間をお楽しみください。

営業時間:午前10時~午後16時(ラストオーダー)